| Grönland | |

| 14.03.2014 - 24.03.2014 | |

Übersicht:

|

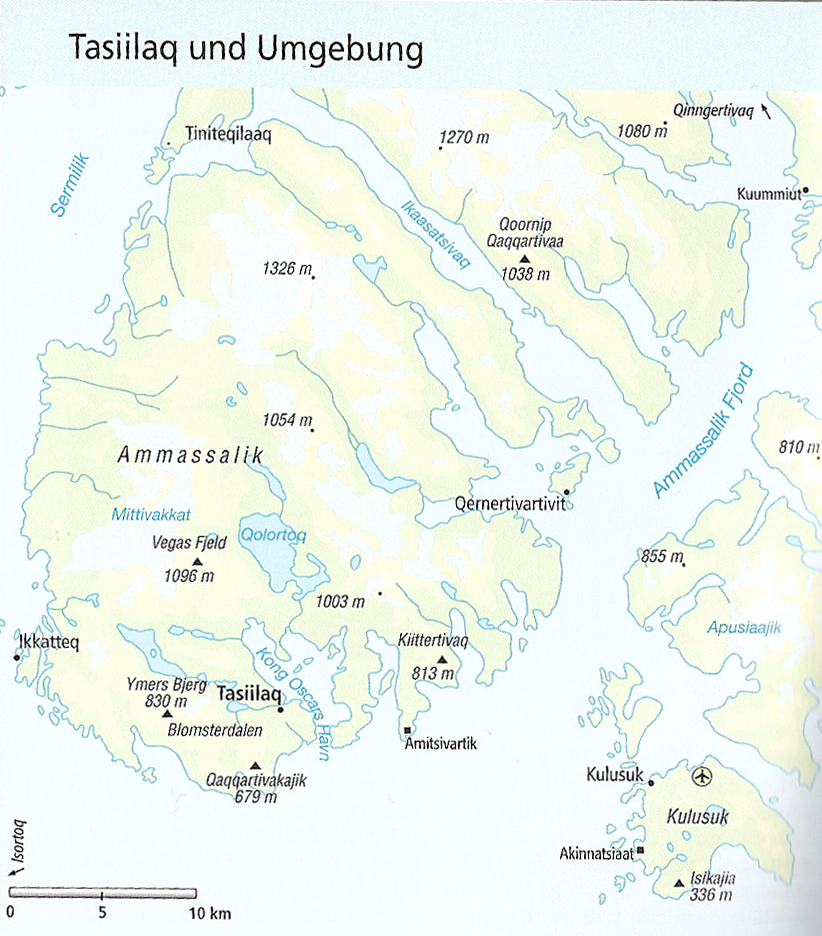

Landkarte: |

|

Reisebeschreibung: |

|

Tag 1: Anreise

|

| Es handelt sich dabei um eine Hauser-Exkursion. |

Greenpeace und die Zerstörung der Inuit-Kultur |

Durch die massive Behinderung der Jagd auf Robben in Ostgrönland wurde die Existenz der Inuits dieser Region bedroht. Ostgrönland liegt 9 Monate unter Eis und damit ist Landwirtschaft ein Ding der Unmöglichkeit. Der Import von Lebensmittel in diesen Teil des Landes ist schwierig und teuer. Gerade einmal 5 Schiffe legen pro Jahr im Hafen von Tasiilaq an. Für die Inuit sind importierte Lebensmittel einfach unerschwinglich und daher sie sind nach wie vor auf die Jagd, eben auch auf Robben, angewiesen. Wenn man nun die Jagd behindert oder gar verbietet nimmt man einem ganzen Volk die Lebensgrundlage. Kein Inuit tötet eine Robbe aus Profitgier! Greenpeace hat mit gedankenlosen Aktionen die Existenz eines Volkes gefährdet. Einen Artikel der FAZ dazu ist hier zu finden. |

The Red House |

| Das Entwicklungshilfeprojekt von Robert Peroni in Tasiilaq/Ostgrönland |

Die geografischen und klimatischen Verhältnisse verhinderten lange Zeit, dass Ostgrönland kolonialisiert und seine Bewohner von europäischer Kultur beeinflusst wurden. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebten die Ostgrönländer nach ihrer traditionellen Kultur. Viele tun dies heute noch, vor allem in den kleinen Dörfern außerhalb der Stadt Tasiilaq. Eigentum in unserem Sinne kannten die Ostgrönländer nicht. So wurde z.B. die für den Winter ins Erdreich gegrabene und mit Stein und Grassoden gebaute Hütte, das so genannte Erdhaus, nach dem Winter zurückgelassen und konnte im nächsten Winter von jeder anderen Familie bezogen werden. Während des Sommers wohnten die Ostgrönländer halbnomadisch in Zelten aus Seehundfellen, die sie dort errichteten, wo es für die Jagd günstig war. Die Familie ist auch heute noch der Mittelpunkt des Lebens. Auch die Ernährungsgrundlage ist immer noch traditionell, in erster Linie Robbe. Gesellschaftliche Anerkennung hat, wer ein guter Jäger ist. Der felsige Boden lässt eine reiche arktische Flora gedeihen, Landwirtschaft aber ist nicht möglich. Die Konfrontation mit der völlig anderen Gesellschaft Westeuropas und deren völlig anderen Werten muss innerhalb weniger Jahrzehnte bewältigt werden. Auf den ersten Blick scheint dies, zumindest in der Stadt Tasiilaq, auch erfolgt zu sein: Die Kleidung ist westlich, der Supermarkt ist gut bestückt, und von den meisten Menschen, denen man in den Straßen begegnet, bekommt man ein strahlendes Lächeln geschenkt. Aber die Auseinandersetzung mit der westeuropäischen Kultur verläuft nicht ohne Probleme. Äußerlich angepasst bleiben die Wertvorstellungen der Ostgrönländer

traditionell, ebenso ihr Verhalten, ihr Umgang miteinander, ihre Kunst, die Schnitzereien aus Rentiergeweih, Walross- und Narwalzähnen, die Glasperlenarbeiten und ihre Musik. Ein Leben nach der traditionellen Art und Weise bringt auch heute noch gesellschaftliche Anerkennung – für ein Leben nach westlichem Muster fehlen jedoch in dieser strukturschwachen Region Arbeitsplätze. Der Staat gibt Sozialhilfe, aber vor allem junge Menschen leiden oft unter Perspektivlosigkeit. Viele ziehen aus den Außensiedlungen nach Tasiilaq, um Arbeit zu suchen oder um ihr Leben im angeblich höheren Wohlstand der Stadt zu führen. Aber nur die wenigsten finden Arbeit; durch den Umzug verlieren sie außerdem ihre bisherige enge Familienbindung.

Drogenmissbrauch (Alkoholismus), Depressionen und extrem hohe Suizidrate (eine Person unter 216 im Vergleich zu einer unter knapp 6000 bei uns) sind die Folgen.

Robert Peroni kam 1980 das erste Mal nach Ostgrönland als Leiter einer Expedition. Seit mehr als 15 Jahren wohnt er die meiste Zeit des Jahres in Ostgrönland. Schon bald begann er, auf die sozialen Probleme zu reagieren, zuerst in dem Dorf Sermiligaq, dann in Tasiilaq. 1990 errichtete Robert Peroni mit Hilfe arbeitsloser Ostgrönländer am Rande von Tasiilaq eine einfache Unterkunft: Das Rote Haus. Als sich die

ostgrönländische Bevölkerung auf einer von ihm initiierten und organisierten Tourismuskonferenz 1995

in Tasiilaq für den Ausbau eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus in der Region entschied, gründete er das Tourismusunternehmen Tuning Incoming Agency.

Die Motive für die Gründung des Unternehmens sind die wichtigsten Ziele geblieben: die Schaffung von Arbeitsplätzen für Ostgrönländer, in erster Linie Jugendliche, die von Obdachlosigkeit und Alkoholismus bedroht sind, und diesen jungen Menschen damit die Chance zu geben, sich in die Gesellschaft zu reintegrieren. Die weiteren Unternehmensziele sind die auf der Tourismuskonferenz mit der ostgrönländischen

Bevölkerung abgestimmten Ziele beim Ausbau des Tourismus in der Region: Verhinderung von Massentourismus, Bewahrung der grönländischen Identität, Anpassung des Tourismus and die örtlichen Gegebenheiten, umweltverträglicher Tourismus.

Für Robert Peronis Tourismusunternehmen hat die Einhaltung dieser Punkte höchste Priorität. Die Reintegration erfolgt in vier Schritten: Im ersten Schritt wird ihnen Unterkunft, Verpflegung und Kleidung zur Verfügung gestellt. Während der ersten circa zwei Wochen werden sie zu kleineren Arbeiten angeleitet. Danach erfolgt die Anstellung auf Probe (circa zwei bis drei Monte) mit angemessenem Lohn. Nach sechs bis sieben Monaten sollten sie sich entscheiden, ob sie in ihr Heimatdorf zurückgehen und Jäger werden oder bleiben und eine Ausbildung machen wollen. Im Unterschied zu anderen Tourismusunternehmen an der Ostküste beschäftigt Robert Peroni, wann immer möglich, ausschließlich Ostgrönländer – bei den Serviceleistungen für die Touristen, beim Kochen, Servieren, Reinigen, Transport von Personen und Ausrüstung und als Begleiter geführter Touren. Als Unterkünfte auf Touren werden auch Häuser von Einheimischen angemietet, für viele in den Dörfern die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Robert Peroni ermöglicht seinen Angestellten auch, sich weiterzubilden. Obwohl es auch in den kleinen Dörfern außerhalb Tasiilaqs Schulen gibt, haben viele der Jugendlichen ein sehr niedriges Bildungsniveau – gemessen an dem, was wir unter ”Bildung” verstehen. Nur wenige sprechen ein paar Worte Englisch oder Dänisch; viele müssen nach WHO-Standard als Analphabeten eingestuft werden. Deshalb umfasst die Ausbildung der Angestellten alles - vom Lernen, wie man sich in der völlig fremden Gesellschaft bewährt, über Lesen und Schreiben, handwerkliche Ausbildung und Englisch bis zum Umgang mit Computern.

Robert Peroni, 1944 in Klobenstein bei Bozen geboren, studierte Medizin, Psychologie und Archäologie. Der Bergsteiger und Abenteurer leitete internationale Expeditionen, die Nordtransversale über das grönländische Inlandeis.

Seit Anfang der 1980er ist er in Grönland, er gilt als einer der weltweit führenden Grönland-Forscher und Experten für Grönland-Expeditionen. Das bewundernswerteste seiner Abenteuer ist aber wohl das "The Red House" Projekt, welches er in Tasiilaq im Osten Grönlands mit Tobias Ignatiussen unterhält. Dieses ist nicht nur die zentrale Anlaufstelle für Expeditionen und sozial verträglichen Tourismus in Ostgrönland, sondern darüber hinaus eine Anlaufstelle für die lokale Bevölkerung, Arbeitsplatzschaffer und Ansprechpartner wie deren Fürsprecher.

Peroni studierte Medizin, Psychologie und Archäologie. Der Leiter diverser internationaler Expeditionen wie z. B. der Spitzbergenexpedition, der Expedition Hoher Hindukushwar sowie einer Expedition durch die Naomidwüste (Südafghanistan) im Alleingang, wurde international bekannt durch die Erstdurchquerung des grönländischen Inlandseises an seiner breitesten Stelle. Diese Nordtraversale unternahm er 1983 gemeinsam mit den Südtirolern Pepi Schrott und Wolfgang Thomaseth. Die Expedition in 88 Tagen ist auch Gegenstand seines Buches „Der weiße Horizont“. Die 1400 km lange, lebensgefährliche Durchquerung Grönlands wurde ohne Hilfsmittel und Versorgungsdepots durchgeführt.

In seinem zweiten Buch "Die magische Grenze. Expedition in Grönlands ewige Nacht" beschreibt Robert Peroni, wie er fünf Jahre später mit seinem Südtiroler Bergsteigerkollegen Bartl Waldner eine Expedition in die ewige Nacht des arktischen Winters durchführte.

Der Schweizer Filmer Humbi Entress drehte im Jahr 2010 einen Film über Peronis letzte Expedition ins grönländische Inlandeis und schrieb: „In Grönland fand er [Peroni] den Frieden mit sich und das nicht auf Erfolg fixierte, ursprüngliche Denken der Inuit.“

Peroni lebt heute hauptsächlich in Tasiilaq. Dort betreibt er seit den 1990er Jahren das Hotel “Rotes Haus“, in dem er ausschließlich Einheimische beschäftigt. Er verfolgt mit seinem Hotel die Ziele, einerseits einen umweltverträglichen Tourismus zu schaffen und andererseits die Kultur der Inuit zu bewahren, indem er den jungen Einheimischen Arbeit und damit eine Lebens- und Zukunftsperspektive gibt.

|

© 2014 by clo & gak